Was ist ADHS?

ADHS ist eine der häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Die Abkürzung „ADHS“ steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und beschreibt die drei Kernsymptome:

- Aufmerksamkeitsstörung

- Impulsivität

- Hyperaktivität

Die Begriffe ADHS und ADS werden teilweise synonym verwendet, bezeichnen jedoch unterschiedliche Ausprägungen der Erkrankung. Während ADHS Hyperaktivität mit einschließt, steht ADS für eine Form, bei der vor allem die Aufmerksamkeitsstörung, jedoch keine Hyperaktivität, vorliegt.

Etwa 5% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind betroffen, was ADHS zu einer der häufigsten psychischen Erkrankungen in dieser Altersgruppe macht. Jungen sind etwa viermal häufiger betroffen als Mädchen. Außerdem weisen etwa zwei Drittel der Kinder mit ADHS auch im Erwachsenenalter weiterhin Symptome auf.

ADHS kann grundsätzlich sowohl mit Medikamenten als auche mit Psychotherapie behandelt werden. Die Psychohherapie zielt darauf ab, die Kernsymptome zu lindern und den Umgang mit der Störung zu erleichtern. Bei ausgeprägten Symptomen kann eine medikamentöse Therapie z.B. mit Methlyphenidat (Ritalin) sehr hilfreich sein.

Ursachen von ADHS

Die genauen Ursachen von ADHS sind noch nicht vollständig geklärt. Es ist jedoch bekannt, dass die Störung multifaktoriell bedingt ist, wobei biologische, psychische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. Insbesondere die biologischen Faktoren scheinen dabei den größten Einfluss auf die Krankheitsentstehung zu haben, während psychosoziale Faktoren eher das Ausmaß der Symptome beeinflussen und in der psychotherapeutischen Behandlung berücksichtigt werden können.

In Untersuchungen wurde festgestellt, dass bestimmte Areale des Gehirns bei Menschen mit ADHS weniger durchblutet sind und eine geringere Aktivität der Nervenzellen aufweisen.Die Filterung und Verarbeitung von Reizen ist erschwert, sodass relevante und irrelevante Informationen schlechter unterschieden werden können.

So entsteht eine Flut an Informationen, die zu Gedankensprüngen, Reizüberflutung und Konzentrationsproblemen führt. Einige psychotherapeutische Ansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie setzen hier an.

Der Botenstoff Dopamin scheint ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entstehung von ADHS zu spielen. Dopamin wirkt aktivierend auf Nervenzellen und fördert die Übertragung von Signalen. Bei Menschen mit ADHS wird vermutet, dass Dopamin entweder zu schnell abgebaut oder in unzureichender Menge produziert wird.

Der Dopaminmangel könnte die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und zu Konzentrationsproblemen führen. Gleichzeitig wird vermutet, dass bestimmte Symptome wie Hyperaktivität als Kompensationsmechanismus dienen, um das Ungleichgewicht auszugleichen.

Ein anderes Erklärungsmodell geht davon aus, dass ADHS durch eine Entwicklungsverzögerung bestimmter Gehirnareale entsteht. Man nimmt an, dass das Gehirn diese Verzögerung bei vielen Betroffenen im Laufe des Wachstums aufholt, wodurch die Symptome mit der Zeit abnehmen oder ganz verschwinden.

Zusätzlich gibt es Risikofaktoren, die die Entstehung von ADHS begünstigen können. So gelten Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt (z. B. Frühgeburt, Alkohol- oder Nikotinkonsum in der Schwangerschaft) als Risikofaktoren. Psychische Belastungen innerhalb der Familie können ebenfalls eine Rolle spielen.

Nicht zuletzt wird angenommen, dass ADHS zu einem Teil genetisch bedingt ist. Wenn ein Elternteil ADHS hat, besteht für das Kind eine Wahrscheinlichkeit von 20-30%, ebenfalls betroffen zu sein. Sind beide Elternteile betroffen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf etwa 80%. Diese genetische Veranlagung verdeutlicht, wie wichtig es ist, in der Psychotherapie auch die familiäre Situation zu berücksichtigen.

ADHS: Symptome und ihr Verlauf von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter

ADHS tritt nicht nur bei Kindern und Jugendlichen auf. Obwohl sich die Symptome im Laufe der Entwicklung verändern, weisen etwa 30-60% der Kinder mit ADHS auch im Erwachsenenalter noch Symptome auf. Eine gezielte Psychotherapie kann die Lebensqualität von Betroffenen erheblich verbessern.

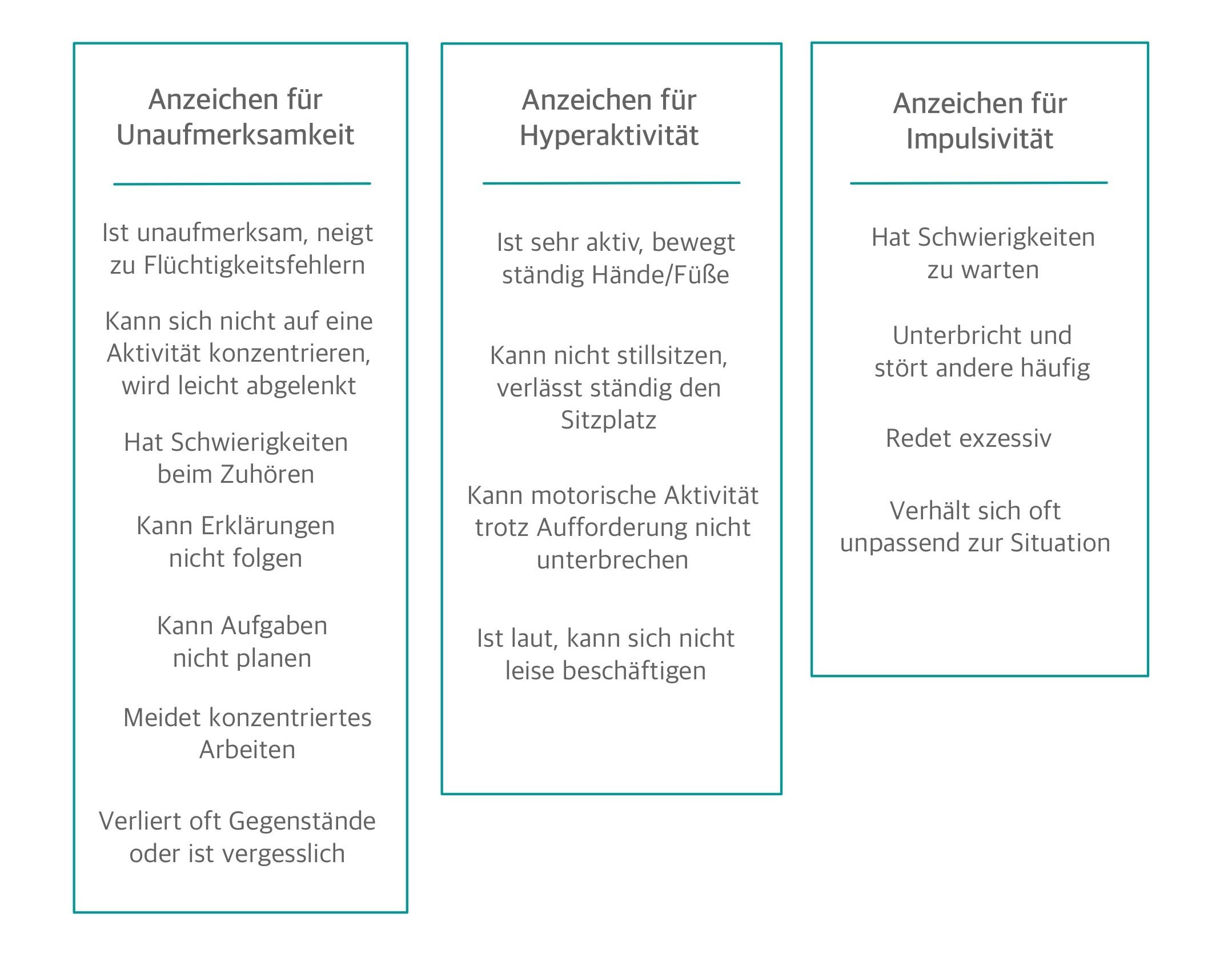

Die Kernsymptome von ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit, zum Beispiel:

- Unaufmerksamkeit

- Ablenkbarkeit

- Häufige Flüchtigkeitsfehler

- Schwierigkeiten, längeren Gesprächen zu folgen

- Konzentrationsschwierigkeiten

- Desorganisation (Schwierigkeiten bei der Planung von Aufgaben, Vergessen von Absprachen oder Terminen)

Hyperaktivität, zum Beispiel:

- Innere Unruhe

- Bewegungsdrang (nicht stillsitzen können, Wippen mit den Beinen)

Impulsivität, zum Beispiel:

- Schnelle und unüberlegte Äußerungen oder Handlungen

- Schwierigkeiten bei der Regulation von Gefühlen (Stimmungsschwankungen, emotionale Ausbrüche)

- Verhalten wirkt häufig unpassend zur Situation

Zusätzlich treten bei ADHS häufig Begleitstörungen auf. Eine Lese- und Rechtschreibschwäche (Legasthenie) haben beispielsweise bis zu 30% der Kinder mit ADHS. Therapieangebote wie Ergo- oder Psychotherapie können dabei helfen, mit solchen Begleitstörungen besser umzugehen und das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken.

Verlauf der Symptome von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter

Säuglinge und Kleinkinder mit ADHS sind oft besonders lebhaft und aktiv. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und sind leicht ablenkbar. Dies äußert sich vor allem durch ständiges Wechseln zwischen verschiedenen Spielen und Aktivitäten.

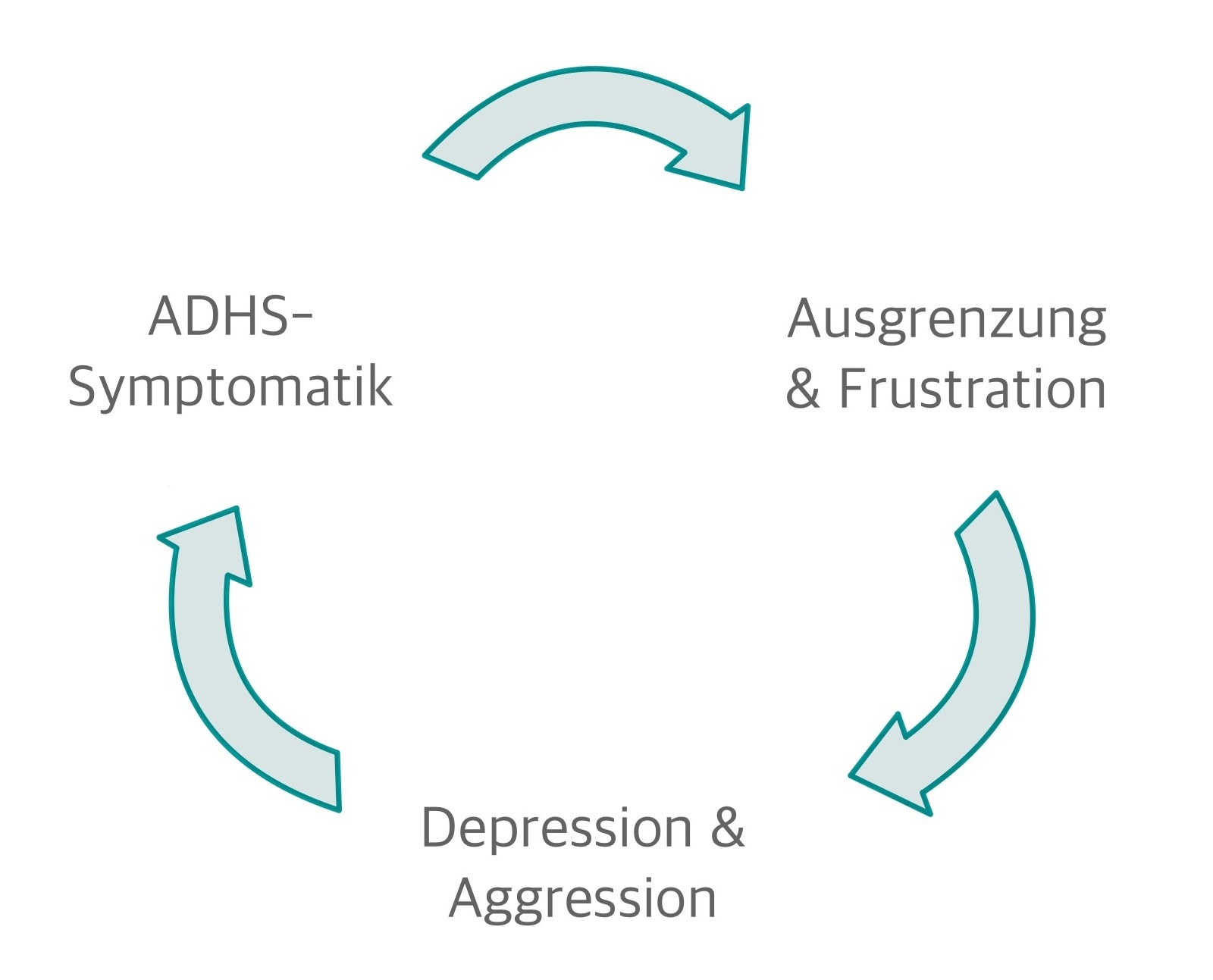

Im Schulalter führen die Konzentrationsprobleme häufig zu Schwierigkeiten in der Schule. Kinder und Jugendliche mit ADHS haben häufig Probleme beim Lernen und müssen öfter eine Klasse wiederholen. Bis zu 80% der Betroffenen weisen weitere psychische Auffälligkeiten auf, wie aggressives Verhalten oder ständige Regelverstöße.

Dieses Verhalten erschwert oft die Integration in eine Gruppe und führt zu Ausgrenzung. Die sozialen Schwierigkeiten können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und die Entstehung psychischer Erkrankungen wie Depressionen begünstigen. Eine unterstützende Psychotherapie kann helfen, Lernstrategien zu entwickeln und soziale Kompetenzen zu stärken.

Bei Erwachsenen nehmen Impulsivität und Hyperaktivität oft ab, während Konzentrationsstörungen im Vordergrund stehen. Erwachsene mit ADHS leiden zudem häufig an psychischen Begleiterkrankungen wie Depressionen (40%), Angststörungen (30%), Problemen mit Alkohol- oder Drogenkonsum (30%) und Schlafstörungen (25%). In diesen Fällen ist eine psychotherapeutische Behandlung besonders wichtig.

Diagnose von ADHS

Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sollte ausgeschlossen werden, dass die Symptomatik nicht durch ADHS, sondern durch andere Ursachen ausgelöst wird. Dazu gehört eine umfassende Diagnostik, die sowohl eine körperliche Untersuchung als auch eine psychiatrische Anamnese umfasst, um andere Grunderkrankungen oder psychische Störungen auszuschließen.

Diagnose von ADHS bei Kindern

Die Diagnose von ADHS bei Kindern ist komplex, da die Symptome zum Teil schwer von normalem kindlichen Verhalten zu unterscheiden sind. Eine frühzeitige Diagnose ist jedoch wichtig, um eine geeignete Therapie einzuleiten. Dadurch kann der Leidensdruck gemindert und die Entstehung von Folgeproblemen, wie schlechten Schulnoten oder weiteren psychischen Störungen, vorgebeugt werden.

Um ADHS zu diagnostizieren, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das gängige Klassifikationssystem in Deutschland ist der ICD-10. Anhand dieses Systems werden in Deutschland sowohl psychische als auch körperliche Erkrankungen klassifiziert und verschlüsselt.

Damit die Diagnose ADHS nach ICD-10 gestellt werden kann, müssen die Symptome:

- über längere Zeit bestehen,

- vor dem 7. Lebensjahr aufgetreten sein und

- in mindestens zwei Lebensbereichen auftreten (z. B. Schule, Zuhause oder Freizeit).

Auf diese Weise können andere psychotherapeutisch relevante Ursachen, die ähnliche Symptome hervorrufen könnten (z. B. familiäre Konflikte), ausgeschlossen werden.

Diagnose von ADHS bei Erwachsenen

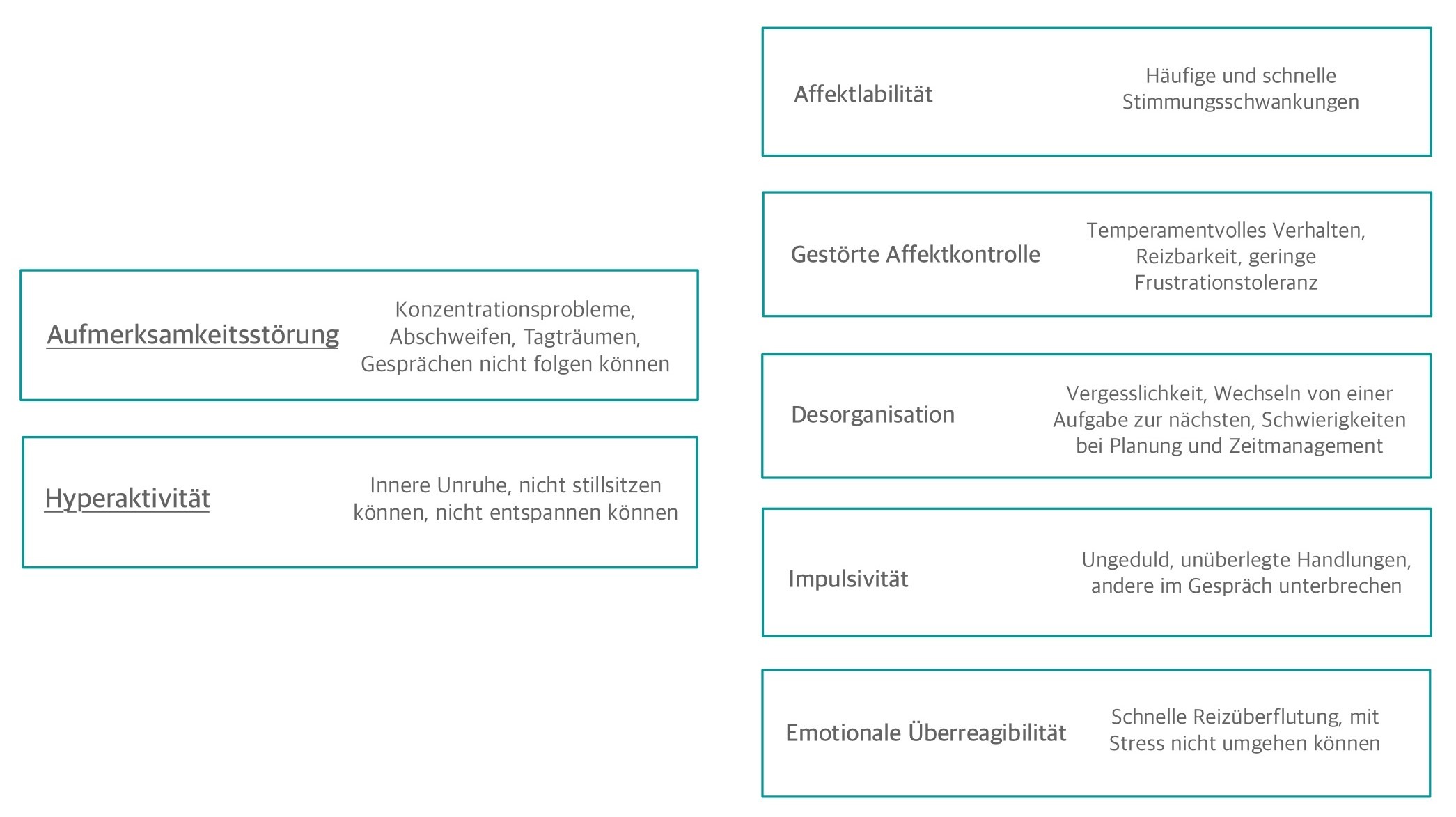

ADHS zeigt sich bei Erwachsenen oft anders als bei Kindern. Da die oben genannten Kriterien für Kinder konzipiert wurden, sind sie nur bedingt auf Erwachsene anwendbar. Um ADHS bei Erwachsenen diagnostizieren zu können, wurden daher spezifische Kriterien wie die Wender-Utah-Kriterien entwickelt.

Voraussetzung für eine Diagnose nach den Wender-Utah-Kriterien ist, dass die Kernsymptome Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität sowie mindestens zwei weitere Symptome aus der Liste über einen längeren Zeitraum vorliegen.

Psychotherapie und Psychoedukation

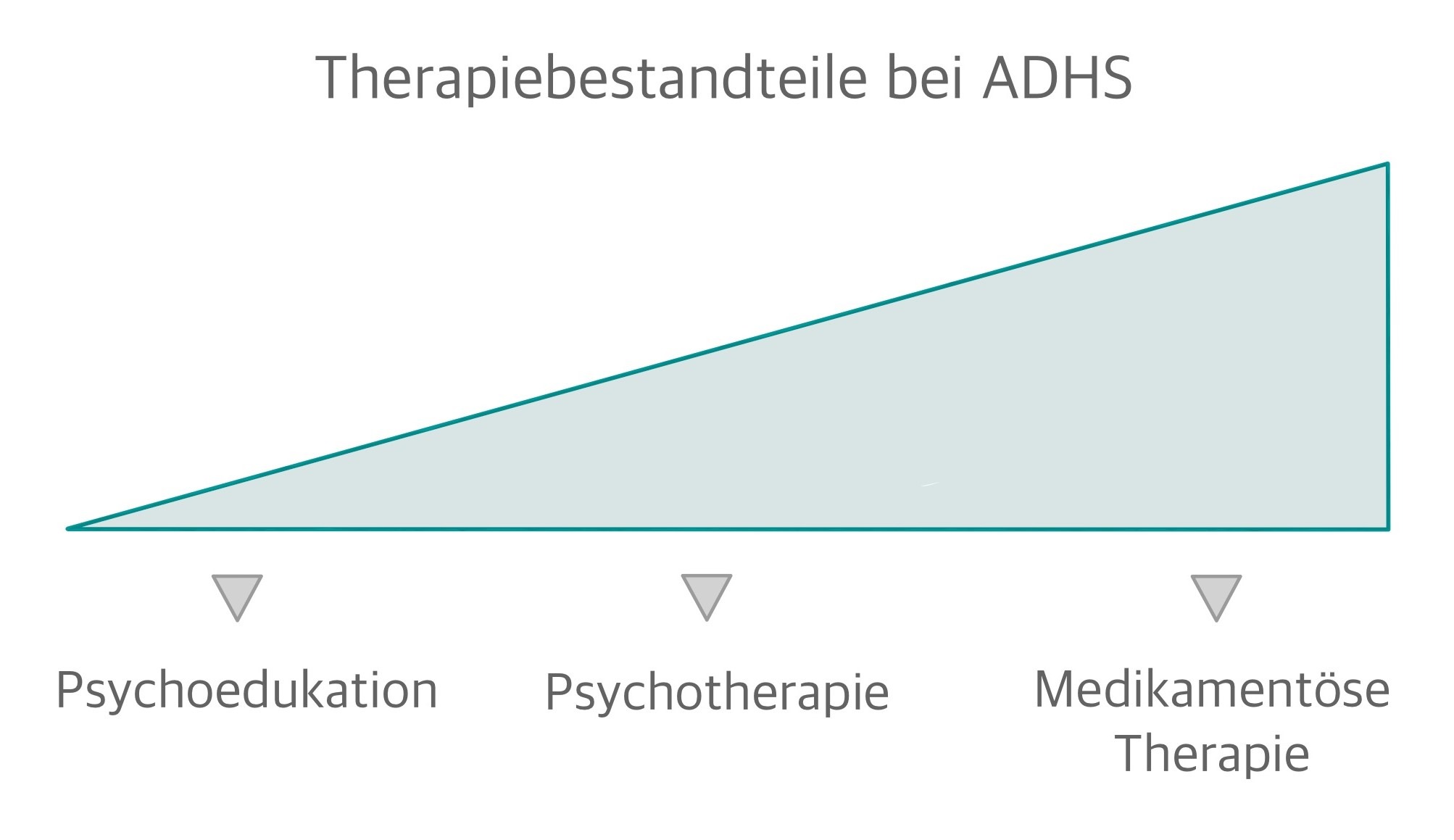

Bei der Therapie von ADHS ist es wichtig, verschiedene Bereiche abzudecken. Insbesondere bei leichter Symptomatik sollte zunächst eine psychosoziale Therapie angestrebt werden. Diese umfasst sowohl Psychotherapie als auch Psychoedukation, also die Aufklärung des Kindes und naher Bezugspersonen über die Störung und den Umgang damit.

Bei mittelgradiger oder schwerer ADHS-Symptomatik sollte eine medikamentöse Therapie ergänzend zur Psychotherapie in Betracht gezogen werden. Bei Kindern unter sechs Jahren sollte jedoch möglichst auf eine medikamentöse Therapie verzichtet werden.

Psychoedukation

Neben einer Psychotherapie ist es wichtig, Kinder mit Verhaltensproblemen sowie nahe Bezugspersonen (Eltern, Lehrer) umfassend über die Störung und daraus resultierende Herausforderungen aufzuklären.

Diese Aufklärung verbessert das Verständnis für die Symptomatik auf beiden Seiten und kann Konflikte in Schule und Erziehung reduzieren (sog. Elterntraining). Gemeinsam können Ziele und Strategien entwickelt werden, mit denen das Kind den Alltag leichter bewältigen kann.

Psychotherapie bei ADHS

Psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen treten bei ADHS häufig auf. Eine Psychotherapie kann die Lebensqualität verbessern, indem sie dabei hilft, problematische Verhaltensweisen zu erkennen und den Alltag besser zu meistern. Mögliche Ziele einer Psychotherapie können sein:

- Verbesserung der Alltagsplanung

- Erlernen von Strategien zur Stress- und Problembewältigung

- Stärkung der emotionalen Selbstkontrolle

- Konstruktiver Umgang mit negativen Denkmustern

- Förderung persönlicher Ressourcen und Fähigkeiten

Besonders geeignet zur Behandlung von ADHS ist eine Verhaltenstherapie. Diese Form der Psychotherapie zielt darauf ab, dysfunktionale Verhaltensweisen zu erkennen und durch effektivere zu ersetzen. Im Gegensatz zu anderen Psychotherapieformen liegt der Fokus einer Verhaltenstherapie vor allem auf gegenwärtigen Problemen und konkreten Lösungsansätzen.

In der systemischen Psychotherapie wird davon ausgegangen, dass das soziale Umfeld einen großen Einfluss auf psychische Störungen hat. Bei Kindern mit ADHS kann es daher sinnvoll sein, Familienmitglieder im Rahmen einer systemischen Therapie in die Behandlung einzubeziehen.

In der Psychotherapie können altersgerecht verschiedene Ziele gesetzt werden, um den Alltag in Schule, Arbeit und häuslichem Umfeld zu erleichtern.

Mögliche Ziele könnten sein, während des Unterrichts den Sitzplatz nicht zu verlassen. Außerdem kann mit dem Kind geübt werden, sich über längere Zeit auf eine Aktivität oder ein Spiel zu fokussieren. Darüber hinaus können wichtige Kompetenzen wie das Befolgen von Regeln und die Selbstorganisation, beispielsweise das eigenständige Erledigen von Hausaufgaben, gefördert werden.

Ältere Kinder und Jugendliche können in der Psychotherapie auch eigene Ziele formulieren, die sie erreichen möchten (z. B. weniger Streit mit den Eltern oder bessere Schulnoten). Der Psychotherapeut begleitet und unterstützt sie aktiv bei der Umsetzung dieser Ziele.

Medikamentöse Therapie

Zur Behandlung von ADHS stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung, welche die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen beeinflussen und in Kombination mit einer Psychotherapie eine Besserung der Symptomatik erzielen können.

Um ein Signal weiterzuleiten, schüttet eine Nervenzelle Botenstoffe (sog. Transmitter) aus. Diese gelangen durch einen Zwischenraum zur nächsten Nervenzelle und geben so ein Signal weiter.

Nachdem das Signal weitergeleitet wurde, wird der Transmitter zurück in die erste Nervenzelle aufgenommen und kann später erneut freigesetzt werden. Psychopharmaka können an verschiedenen Stellen dieses Kreislaufs eingreifen.

Methylphenidat

Der Wirkstoff Methylphenidat, bekannt unter den Handelsnamen Ritalin oder Medikinet, ist der am häufigsten verordnete Wirkstoff zur Behandlung von ADHS. Methylphenidat verhindert, dass die Transmitter Dopamin und Noradrenalin nach der Signalübertragung wieder in die Nervenzelle aufgenommen werden. Dadurch verbleiben sie länger an der Nervenzelle, was die Konzentrationsfähigkeit und kognitive Leistungsfähigkeit verbessert.

Die Behandlung beginnt in der Regel mit niedrigen Dosen, die schrittweise angepasst werden können. Studien zeigen, dass bis zu 80% der Kinder mit ADHS positiv auf eine Behandlung mit Methylphenidat ansprechen.

Die Wirkung von Methylphenidat setzt bereits kurz nach der Einnahme ein, endet jedoch, sobald das Medikament abgesetzt wird (sog. On-Off-Effekt). Die Symptome werden also nur so lange gelindert, wie das Medikament eingenommen wird. In Absprache mit dem Arzt oder Psychotherapeuten kann daher an Wochenenden oder in den Ferien eine Therapiepause eingelegt werden.

Methylphenidat hat Ähnlichkeiten zur Stoffgruppe der Amphetamine und zählt zu den Stimulanzien. Da es Suchtpotenzial besitzt, fällt es in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG).

Atomoxetin

Atomoxetin (Handelsname: Strattera) wird ebenfalls zur Behandlung von ADHS eingesetzt. Der Wirkmechanismus ist dem von Methylphenidat sehr ähnlich, sodass auch Atomoxetin die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit verbessert. Auch bei Atomoxetin sprechen etwa 80% der Patienten auf die Behandlung an.

Ein wesentlicher Unterschied zu Methylphenidat besteht im Wirkungsbeginn. Erste Effekte des Medikaments zeigen sich bereits nach etwa einer Woche, die volle Wirkung tritt jedoch erst nach etwa vier bis sechs Wochen ein.

Atomoxetin ist verschreibungspflichtig, jedoch kein Stimulans und fällt daher nicht unter das Betäubungsmittelgesetz.

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin (Handelsname: Elvanse) hemmt ebenfalls die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Dopamin und verbessert somit die kognitive Leistungsfähigkeit. Der Wirkstoff gehört, wie Methylphenidat, zu den Stimulanzien und fällt daher unter das Betäubungsmittelgesetz.

In der Regel wird Lisdexamfetamin verschrieben, wenn andere Medikamente wie Methylphenidat oder Atomoxetin nicht vertragen wurden oder nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben.

Guanfacin

Guanfacin (Handelsname: Intuniv) ist zur Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren zugelassen. Der Wirkstoff bindet an spezielle Rezeptoren (sog. alpha-2-Adrenorezeptoren) im Gehirn und beeinflusst dadurch die Ausschüttung von Noradrenalin. Da Guanfacin kein Stimulans ist, fällt es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz.

Ursprünglich wurde das Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck entwickelt, da es die Blutgefäße erweitert und den Blutdruck senkt. In Studien wurde neben dem blutdrucksenkenden Effekt jedoch festgestellt, dass sich Guanfacin auch positiv auf die Symptome von ADHS auswirkt.

Das Medikament ist seit 2016 zur Behandlung von ADHS zugelassen. In den USA ist Guanfacin auch zur Behandlung von ADHS bei Erwachsenen zugelassen, in Deutschland jedoch bisher nur für Kinder.

Nebenwirkungen einer medikamentösen ADHS-Behandlung

Medikamente zur Behandlung von ADHS können Nebenwirkungen haben. Die häufigsten Nebenwirkungen sind:

- Übelkeit, Appetitlosigkeit

- Nervosität, Schlafprobleme

- Erhöhung des Blutdrucks und der Herzfrequenz (Gefühl von Herzrasen)

Darüber hinaus gibt es Patienten, deren Symptomatik nicht auf die Behandlung mit ADHS-Medikamenten anspricht. Daher sollten der Nutzen und die Wirkung einer medikamentösen Behandlung alle 6 bis 12 Monate überprüft werden.

In der Vergangenheit wurde befürchtet, dass eine Langzeittherapie mit Methylphenidat das Wachstum von Kindern beeinträchtigen könnte. Neuere Studien konnten diesen Effekt jedoch nicht nachweisen. Dennoch wird empfohlen, Größe und Gewicht bei Kindern regelmäßig zu kontrollieren.

Eine häufige Sorge bei Eltern ist, dass Kinder und Jugendliche eine Abhängigkeit durch die Behandlung mit Stimulanzien entwickeln. Generell ist das Risiko, eine Substanzabhängigkeit zu entwickeln, bei Menschen mit ADHS erhöht. Die genauen Gründe hierfür sind noch unklar, jedoch wird vermutet, dass vor allem soziale Faktoren sowie die Fähigkeit zur Impulskontrolle dabei eine Rolle spielen. Menschen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten, Anforderungen im Alltag und soziale Erwartungen zu erfüllen. Das kann eine psychische Belastung verursachen und das Risiko zur Entstehung einer Sucht erhöhen.

Eine Abhängigkeitsgefahr durch Stimulanzien besteht, wenn diese missbräuchlich verwendet werden. Gleichzeitig kann die richtige Medikation psychische Folgeschäden der ADHS verhindern und das Suchtrisiko auf diese Weise verringern.

Grundsätzlich können Risiken und Nebenwirkungen an dieser Stelle nicht erschöpfend dargestellt werden, bitte wenden Sie sich dafür an Ihren behandelnden Arzt.

Biofeedback als neuer Therapieansatz bei ADHS?

Was ist Biofeedback?

Biofeedback ist eine Technik, mit der Menschen lernen, ihre unbewussten Körperfunktionen zu kontrollieren. Dabei werden bestimmte Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Gehirnaktivität oder Muskelspannung erfasst und dem Patienten in Echtzeit rückgemeldet.

Durch die ständige Rückmeldung einer Körperfunktion kann sich der Patient bewusst machen, wie sich bestimmte Handlungen oder Gedanken auf diese auswirken. So kann erlernt werden, bestimmte Körperfunktionen eigenständig zu regulieren.

Biofeedback bei ADHS

Biofeedback kann bei verschiedenen Erkrankungen angewendet werden, dazu gehören neben ADHS auch chronische Schmerzerkrankungen, Migräne und Angststörungen. Ziel ist es, Konzentration und Impulskontrolle zu fördern sowie Hyperaktivität zu reduzieren. Bei ADHS werden dem Patienten vor allem die elektrischen Aktivitäten des Gehirns zurückgemeldet (Neurofeedback).

Bei einer Elektroenzephalographie (EEG) werden Elektroden auf dem Kopf des Patienten angebracht, die elektrische Ströme im Gehirn messen. Diese elektrischen Ströme werden in Form von Wellen und Zacken aufgezeichnet und dem Patienten zurückgemeldet. In einem EEG unterscheidet man verschiedene Arten von Wellen und Frequenzen.

Während sogenannte Alphawellen vor allem im entspannten Zustand auftreten, finden sich Betawellen eher bei Aufmerksamkeit und Konzentration. Thetawellen hingegen treten bei Schläfrigkeit und im leichten Schlaf auf. Menschen mit ADHS zeigen im EEG oft weniger Betawellen (Aufmerksamkeit), dafür jedoch vermehrt Thetawellen (Schläfrigkeit).

Ziel des Biofeedbacks bei ADHS ist es daher, dem Patienten die Gehirnaktivität sichtbar zu machen, sodass er diese bewusst in die gewünschte Richtung verändern kann. So soll die Konzentrationsfähigkeit gestärkt werden.

Biofeedback fördert die Selbstwirksamkeit und gibt den Patienten das Gefühl, Kontrolle zurückzugewinnen. Der Vorteil der Methode ist, dass Biofeedback mittels EEG eine nicht-invasive Methode ist, die im Vergleich zu Medikamenten im Grunde keine Nebenwirkungen hat.

Die Kosten einer Behandlung mit Biofeedback werden in der Regel jedoch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und müssen selbst getragen werden.

Evidenz und Wirksamkeit

Die Evidenz, also der wissenschaftliche Nachweis, zur Wirkung von Biofeedback bei ADHS ist gemischt. Zwar gibt es Studien, die durch die Behandlung eine Verbesserung der Kernsymptome von ADHS zeigen konnten, jedoch fehlt es an standardisierten und groß angelegten Studien. Die Behandlung ist außerdem zeitintensiv und umfasst etwa 20 bis 40 Sitzungen.

Biofeedback könnte in der Zukunft also ergänzend zur Behandlung mit Psychotherapie und Medikamenten eingesetzt werden, sofern die Wirksamkeit in größeren Studien nachgewiesen werden kann.

Kritik an der Diagnose ADHS

Positive Aspekte von ADHS

Betroffene kritisieren teilweise, dass die Diagnose ADHS sich ausschließlich auf Defizite und negative Aspekte fixert. Menschen mit ADHS können jedoch auch besonders kreativ und flexibel sein. Außerdem können sich Menschen mit ADHS trotz Konzentrationsschwäche in bestimmten Situationen besonders intensiv auf eine Tätigkeit konzentrieren und sehr produktiv sein. Dieser Zustand wird als Hyperfokus bezeichnet.

Wird ADHS überdiagnostiziert?

Die Zahl der ADHS-Diagnosen in Deutschland nimmt zu. Das hat eine Auswertung der Krankenkassendaten von 2009 bis 2014 bestätigt. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der ADHS-Diagnosen von 5% auf 6,1% bei Kindern und Jugendlichen unter 17 Jahren. Bei den 18- bis 69-Jährigen stieg die Zahl von 0,2% auf 0,4%.

Die Verordnung von ADHS-Medikamenten stieg bei Erwachsenen, sank jedoch bei Kindern und Jugendlichen.

Es stimmt also, dass die Zahl der ADHS-Diagnosen in Deutschland zunimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass ADHS überdiagnostiziert wird. Erwachsene mit der Diagnose ADHS haben die Erkrankung in der Regel bereits seit dem Kindesalter. Durch mehr mediale Aufmerksamkeit und Aufklärung lassen sich jedoch immer mehr Menschen auf ADHS untersuchen, was die steigende Zahl der Diagnosen erklären könnte.

Literatur

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). (2017). S3-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter

Bachmann, C. J., Philipsen, A., & Hoffmann, F. (2017). ADHD in Germany: trends in diagnosis and pharmacotherapy: a country-wide analysis of health insurance data on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children, adolescents and adults from 2009–2014. Deutsches Ärzteblatt International, 114(9), 141.

Döpfner, M., J. Frölich, and G. Lehmkuhl, Aufmerksamkeitsdefizit‐ / Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). Leitfaden Kinder‐ und Jugendpsychotherapie, Band 1. (2. überarb. Aufl.). 2013, Göttingen: Hogrefe.

Gawrilow, C. Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie. UTB, 2023.

Girrbach, G. „ADHS: Alternative zu Stimulanzien mit neuem Wirkansatz.“ DNP-Der Neurologe und Psychiater 17.5 (2016): 60-60.

Krepel, N., Egtberts, T., Sack, A. T., Heinrich, H., Ryan, M., & Arns, M. (2020). A multicenter effectiveness trial of QEEG-informed neurofeedback in ADHD: Replication and treatment prediction. NeuroImage: Clinical, 28, 102399.

Man, K. K., Häge, A., et al. (2023). Long-term safety of methylphenidate in children and adolescents with ADHD: 2-year outcomes of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic Effects (ADDUCE) study. The Lancet Psychiatry, 10(5), 323-333.

Möller, C. (2005). Sucht und ADHS im Jugendalter. Suchttherapie, 6(04), A12.

Neuhaus, C. ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung. Kohlhammer Verlag, 2023.

Philipsen, A, Bernd H, Tebartz van Elst, L. „Attention deficit hyperactivity disorder in adulthood: diagnosis, etiology and therapy.“ Deutsches Ärzteblatt International 105.17 (2008): 311.

Pimenta, M. G., Brown, T., Arns, M., & Enriquez-Geppert, S. (2021). Treatment efficacy and clinical effectiveness of EEG neurofeedback as a personalized and multimodal treatment in ADHD: A critical review. Neuropsychiatric disease and treatment, 17, 637.

Schlack R., et al., Bundesgesundheitsblatt, 2007, 50:827-835.

Stollhoff, K. (2023). Kein Wachstumsstopp unter Therapie mit Methylphenidat. Pädiatrie, 35(6), 14-16.

Van Doren, J., Arns, M., Heinrich, H., Vollebregt, M. A., Strehl, U., & K. Loo, S. (2019). Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis. European child & adolescent psychiatry, 28(3), 293-305.

Wender PH., et al. Adults with ADHD. Ann NY Acad Sci 2001; 932:1-16

Zhukova, A. (2021). ADHS verstehen – ein neuropsychologisches Erklärungsmodell

08.02.2024